.jpg)

ثاقب سليم*

يُعَدّ السيد سيد أحمد خان من الشخصيات المحورية في التاريخ الفكري والاجتماعي للهند الحديثة، غير أن إرثه يبقى موضع جدلٍ وتحليلٍ متباين. فمن جهة، يُنظر إليه باعتباره رائد النهضة التعليمية للمسلمين الهنود في القرن التاسع عشر، إذ أسس مشروعًا إصلاحيًا هدفه إدماج المسلمين في مسار التقدم العلمي والفكري الذي شهدته الهند في ظل الاستعمار البريطاني.

ولكن من جهة أخرى، يرى بعض الباحثين والمفكرين أنه مهّد بصورة غير مباشرة لنظرية "الأمتين" أو "الشعبين"، التي تؤكد أن الهندوس والمسلمين أمتان منفصلتان تحتاجان إلى وطنين منفصلين، والتي انبثق عنها فيما بعد مشروع تقسيم الهند عام 1947م وإنشاء دولة باكستان، معتبرين أن رؤيته للفصل الثقافي والحضاري بين المسلمين والهندوس قد ساهمت في تكوين الأساس الأيديولوجي لهذا الانقسام.

ونشأت الفكرة الملتبسة نتيجة ترجمة غير دقيقة لكلمة "قوم" في اللغة الأوردية إلى كلمة "نيشن" (Nation) في اللغة الإنجليزية، وهو ما أدّى إلى تحريف المعنى الأصلي وتحويل الدلالة من مفهومٍ اجتماعي-ديني إلى سياسي-قومي. وأدت صحيفة "دي بايونير"(The Pioneer)، الصادرة من بنارس، دورًا محوريًا، حيث كانت تنشر في أواخر القرن التاسع عشر خطب سيد أحمد خان التي كانت يلقيها بالأوردية بعد ترجمتها إلى الإنجليزية. فترجمت كلمة "قوم" إلى كلمة "نيشن" (Nation) في اللغة الإنجليزية، وهو ما أحدث خلطًا دلاليًا كبيرًا بين المفهومين في السياقين الثقافي والسياسي.

وكان ينبغي أن تكون الترجمة الصحيحة لكلمة "قوم" هي "community"، وليس "nation". ونتيجة لذلك، تحوّل التعبير الذي كان يجب أن يُترجم إلى "الجماعتين الهندوسية والمسلمة" إلى "الشعبين الهندوسي والمسلم" في الترجمة الإنجليزية.

ومن الجوانب التي يغفلها الكثيرون عند دراسة فكر سيد أحمد خان، أنّ مفاهيم الدولة القومية، والمواطنة في أواخر القرن التاسع عشر كانت مختلفة تمامًا عمّا نعرفه اليوم. ففي تلك المرحلة، لم تكن فكرة الدولة القومية الحديثة قد تبلورت بعد. فالحروب العالمية أسهمت في تشكيل الحدود الوطنية وترسيخ مفهوم المواطنة.

ويكتب الأستاذ شافع قدوائي في كتابه "سيد أحمد خان: العقل، والدين، والشعب"، قائلًا: "يظل مفهوم الشعب عند سيد أحمد خان موضوعًا يوفّر مادةً خصبة لكلٍّ من مؤيّديه ومعارضيه على حدٍّ سواء".

ويشير الأستاذ حافظ مالك، في شرحه لنظرية القومية الإسلامية، إلى ما قاله الأستاذ هانس كوهن عن القومية، قائلًا: "القومية هي في جوهرها حالة ذهنية، وفعلٌ من الوعي". وأضاف إنّ من يقرأ كتاباته يدرك أن مفهومه لـ"قوم" يتّسم بمرونة دلالية في سياق الوعي الديني-الاجتماعي. فإن مفهوم القومية عند سيد أحمد خان كان أكثر من أن يكون شعارًا سياسيًا أو مؤشرًا على هوية جغرافية، بمعني أنها غريزة إنسانية فطرية لا تُكتسب من الأرض أو الحدود، بل تنبع من الطبيعة البشرية ذاتها.

وفي أحد مقالاته، وصف السيد أحمد خان القومية بأنها شعور بالتآلف الإنساني يميّز الإنسان عن الحيوان. ومن خلال مقالاته، ومقالاته الافتتاحية، ومحاضراته وخطبه، استخدم خان كلمة "قوم" بوصفها مصطلحًا محوريًا في فكره، لكنه بمرونة دلالية، يرفض الجمود والثبات في المعنى. ويرى بعض الباحثين أن كلمة "قوم" في اللغة الأوردية في القرن التاسع عشر لم يكن يحمل معنى محددًا، إذ كان يُستخدم للدلالة على الشعب، أو الوطن، أو الجماعة الدينية في آنٍ واحد. ولا يزال مفهوم القومية عند خان موضع اهتمام الباحثين والمؤرخين حتى اليوم، بوصفه أحد المفاتيح لفهم دوره في تشكيل وعي الهنود تحت الحكم البريطاني.

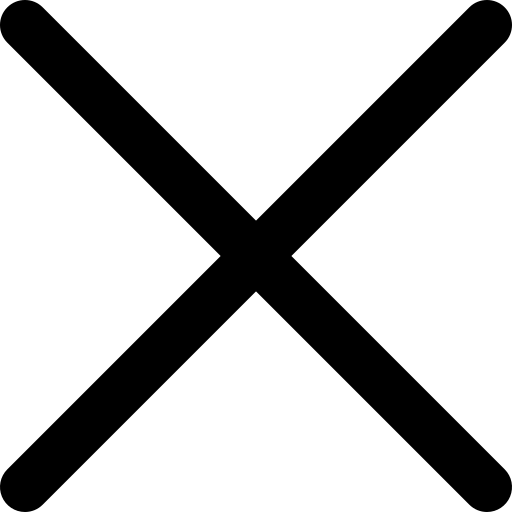

وأضاف قدوائي في تحليله أنّ أحمد خان فرّق بوضوح بين مفهومي "قوم" و"وطن"، معتبرًا أن الأول يشير إلى جماعة دينية أو اجتماعية، بينما الثاني يدل على الوطن أو الكيان الجغرافي. ويُوضح أن هذا التمييز تجلّى في مجلة "تهذيب الأخلاق" التي أسسها عام 1870م، إذ حملت في بدايتها شعارًا عن حب الوطن، لكن مع مرور الوقت (عام 1875م) غيّر خان الصياغة ليجعلها تتحدث عن حب القوم بدلًا من الوطن، في إشارة إلى تحوّل فكره من الانتماء الجغرافي إلى الانتماء الاجتماعي والديني.

وكان اختياره لهذا المصطلح واعيًا ومقصودًا، لأن المجلة كانت موجهة أساسًا إلى المجتمع المسلم، ولذا أراد أن يعكس مفهوم الهوية الجماعية للمسلمين لا الهوية القومية السياسية.

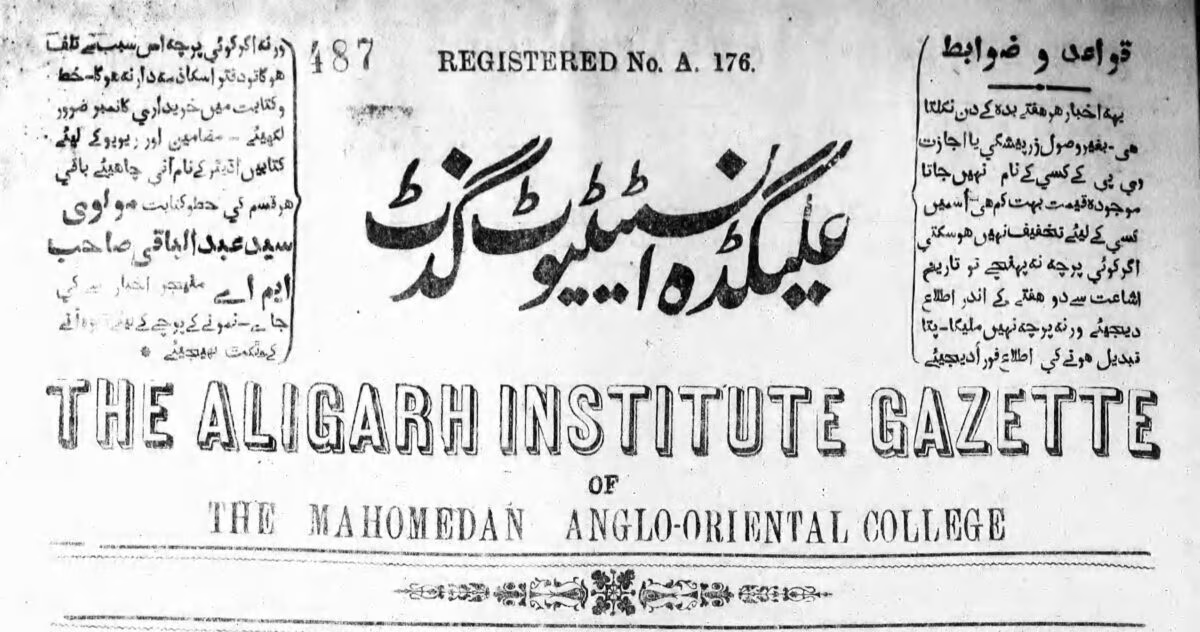

ويذكر شان محمد في دراسته المرجعية "السيد أحمد خان: سيرة سياسية"، قائلًا: "إن صحيفة Aligarh Institute Gazette، ترجمت كلمة "قوم" إلى كلمة "نيشن"، وهي ترجمة خاطئة بوضوح، وكانت السبب في نشوء الفكرة الملتبسة التي تقول إن السيد أحمد خان هو من وضع نظرية "الشعبين". ويتضح من هذا النص أن ما يقصد أحمد خان بكلمة "قوم" هو الجماعة، ولا الشعب بالمعنى السياسي الحديث.

ويتضح في المقطع التالي ما يقصد به، وهو يقول: "الشرط الأول لإجراء امتحانٍ تنافسي هو أن يكون جميع الناس في ذلك البلد ينتمون إلى شعب واحد...". قاله أحمد خان أثناء رفضه مطالب المؤتمر الوطني الهندي. وهذا يوضح أن ما يقصد بها في هذا السياق هو جماعة.

وقدّم الباحثون لاحقًا قراءات متعددة لفكر سيد أحمد خان، إلا أنّ الرجل نفسه كان قد بيّن موقفه بوضوح في حياته. ففي 27 يناير 1884م، أوضح أثناء خطابه في غورداسبور قائلًا: "ربما قد رأيتم وسمعتم في كتب التاريخ القديمة — ونراه اليوم أيضًا — أن كلمة "قوم" تُطلق على الناس الذين يعيشون في بلدٍ واحد. فجميع سكان أفغانستان قوم واحد، والناس في إيران تُسمّى إيرانيين، والأوروبيون على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم يُعتبرون قومًا واحدًا . وباختصار، فإن كلمة "قوم" استُخدمت منذ أقدم العصور للدلالة على سكان البلد الواحد، بغضّ النظر عن اختلاف خصائصهم المميزة".

ودعا خان في خطابه إلى وحدة أبناء الهند بمختلف أديانهم، مؤكدًا أن الهندوس والمسلمين والمسيحيين جميعهم يشكّلون قومًا واحدًا، ويعيشون ويموتون على أرض واحدة، وأنّ الاختلاف الديني لا ينبغي أن يُقسّمهم، بل يجب أن يكونوا متحدين في خدمة وطنهم المشترك.

وأوضح خان موقفه عام 1883م في لاهور حين قال: "وما أقصد بكلمة "قوم" هو الهندوس والمسلمون معًا، وهذا هو المعنى الذي أُضفيه على كلمة "قوم". ولا يهمّني كثيرًا الانتماء الديني لأي إنسان. وما يهمّني هو أننا نعيش على أرضٍ واحدة، ونخضع لحاكمٍ واحد. ومصادر النفع لنا واحدة، كما أننا نتحمّل معًا آلام المجاعة والمعاناة".

اقرأ أيضًا: زيارة متقي إلى ديوبند: محاولة لإعادة تشكيل الصورة والانفتاح على "الدبلوماسية الدينية"

ويُظهر هذا التصريح نظرته الإنسانية التي تتجاوز الانقسامات الدينية نحو مفهوم شامل للوحدة الوطنية والمجتمعية.